Clovis conquiert la Novempopulanie wisigothe en 507, que les Francs appellent d’abord Vasconie, puis Gascogne. Le règne des rois mérovingiens, puis celui des rois carolingiens, restent assez obscurs en Gascogne. La féodalité se met en place progressivement avec la formation des comtés. La description de l’installation progressive de la féodalité fait largement appel à une série d’articles écrits par Jacques Péricard (Université Numérique Juridique Francophone – 2014). L’article suivant 10-01 décrira les débuts de la féodalité dans ce qui n’est pas encore un village.

La Vasconie des Francs

Après une première campagne en 490, puis une seconde en 496, Clovis, "roi des Francs", bat les Wisigoths à la bataille de Vouillé en 507 et la Novempopulanie entre dans la mouvance franque. Les Wisigoths se réfugient de l'autre côté des Pyrénées, mais peut-être pas la majorité des colons installés et mêlés aux autochtones depuis plusieurs générations.

Les cinq siècles qui suivent la conquête de Clovis restent, pour ce qui concerne la Vasconie, future Gascogne, d’autant plus obscurs que les archives des monastères et abbayes ont été à peu près intégralement détruites aux 9èmes et 10èmes siècles lors des invasions Vikings.

Ce que l’on sait de la Gascogne pendant les deux siècles et demi du règne des rois mérovingiens provient de l’histoire des Francs, écrite par Grégoire de Tours à la fin du 6ème siècle. Selon lui, les Vascons du sud des Pyrénées auraient envahi l'Aquitaine et l'auraient dévastée. Les Francs seraient alors venus au secours des Aquitains. Il dépeint les Vascons comme barbares, pillards et bandits. Selon certains historiens, il est possible que Grégoire de Tours n’ait forcé le trait contre les Vascons que pour justifier l’impossible mainmise franque sur ce territoire. Car on n'a trouvé aucune trace d'implantation de Vascons ibériques au nord des Pyrénées en dehors du "Labourd", le territoire basque du nord des Pyrénées, alors un peu plus étendu que celui d'aujourd'hui. Mais pour les historiens Francs, tout rebelle au pouvoir des rois Francs est un barbare pillard. Le terme de "vascon", barbares, pillards, à peine civilisés, a été utilisé par la propagande franque et appliqué à toute l'opposition aux armées franques. C'est la noblesse locale, les aristocrates et les grands propriétaires, appuyés ponctuellement par la noblesse du futur Aragon et de la future Navarre, qui s'opposaient aux raids francs, conduits pour certains d'entre eux par les rois mérovingiens.

Dans les faits, les rois mérovingiens tenteront pendant deux siècles de placer la Novempopulanie sous la "protection" d’un roi Franc ou de ducs francs sans beaucoup de succès. Au nord de la Gascogne, les Francs établissent dans un premier temps un duché d’Aquitaine avec Bordeaux pour capitale, qui s’étend de la Garonne à la Loire et regroupe en fait les Aquitaines Premières et Secondes de l’empire romain.

Le duché de Gascogne est constitué vers 601-602 dans le but de soumettre les "Vascons". Ce duché englobe l’ancienne Novempopulanie, sauf Bordeaux et son territoire jusqu’au bassin d’Arcachon. Le premier duc de Gascogne semble être gascon, ou d'origine gasconne. Le duché fonctionne comme une marche du royaume d’Austrasie. La Gascogne fait formellement partie du Regnum Francorum, mais possède une large autonomie de fait. Les ducs de Gascogne seront agréés par les rois Francs jusque vers 660, puis, pendant une période d’anarchie entre les Neustrie et Austrasie franques, la Gascogne devient totalement indépendante de fait. Et l’histoire est muette sur ce qui s’y passe de 660 à 732.

A partir du milieu du 7ème siècle les Francs donnent à la Novempopulanie le nom de Vasconie, Vasconia en latin, ou Gascogne, le G- provenant de la prononciation franque du mot Vasconie.

Les Francs ont introduit un changement important dans les institutions héritées de l’empire romain, certes moins radical dans les pays de langue d’oc qu’au nord de la Loire. Car une partie importante du droit romain va subsister en pays d’oc du fait d’une relative indépendance.

Le changement institutionnel franc est d’une autre nature. Pour les Romains, dans toutes les provinces, jusqu’à la fin de l’empire, la chose publique (res publica) est un concept disjoint de l’imperium (le pouvoir). L’empereur n’est pas propriétaire de l’empire. Les Wisigoth en Novempopulanie et en Aquitaine n’avaient pas remis en cause ce principe et avaient adopté le droit romain. Pour les Francs au contraire, le pouvoir est patrimonial et global. Ils n’ont pas la notion de chose publique. Le pouvoir franc s’exerce sur un patrimoine. C’est ainsi que le patrimoine, y compris le patrimoine royal, est partagé à parts égales entre les héritiers. Ce sera d’ailleurs plus tard la ruine de l’empire de Charlemagne.

Le pouvoir est global et s’exerce par le Ban (bannus en latin). Le ban qualifie le pouvoir du chef. Le chef tout à la fois ordonne, juge, interdit, contraint et légifère.

Dans le même temps, la cité gallo-romaine (civitas et vicus) et son territoire, composée d’un ou de plusieurs pagi, devient un comté. Le comte (comes) est un aristocrate local nommé par le roi dans les premiers temps. Il représente le roi et a les mêmes pouvoirs que lui dans le comté : lever les impôts, rendre la justice, mobiliser des hommes libres pour la guerre, appliquer les capitulaires royales, … En principe la fonction de comte n’est pas héréditaire, mais il bénéficie des revenus du comté en défraiement de sa charge.

Le roi s’appuie par ailleurs sur les évêques, également issus de familles aristocratiques, qui en principe exercent une sorte de contre-pouvoir ou de contrôle sur les comtes, car au nom du roi les évêques ont le droit de lever l’impôt et de convoquer l’ost. Les évêques, comme les comtes, reçoivent du roi un "bénéfice", dont les revenus le défraient de sa charge. Ces "bénéfices", bien sûr non héréditaires, seront à l'origine des biens de l'église.

Tous ces hommes de pouvoir, ainsi que tous les hommes libres doivent un serment de fidélité. Mais ces principes n’ont pas fonctionné longtemps faute de moyen de contrôle de la royauté.

Il est impossible de savoir comment ces principes et institutions se sont implantées en Gascogne, mais le vide institutionnel après le départ des Wisigoths a probablement contribué à une lente implémentation à partir du haut de la hiérarchie.

Le règne Carolingien, pire que le précédent

L'histoire s’éclaire un peu au début du 8ème siècle. Eudes, duc d’Aquitaine et de Gascogne, fils d'un Loup 1er, en guerre contre Charles Martel, doit faire face aux "Sarrasins" d’Abd-al-Rahman qui ont traversé les Pyrénées et pris Nîmes et Carcassonne. Lorsqu’en 732 Abd-al-Rahman lance un raid en Gascogne par la Bigorre, ravageant les abbayes, en particulier Saint-Sever de Rustan, Eudes se résout à appeler à l’aide son ancien ennemi, Charles Martel, maire du palais du roi mérovingien. Les Sarrasins sont finalement battus par Charles Martel en octobre 732 près de Poitiers.

A partir de 768 l’Aquitaine est gouvernée par un duc bénéficiaire nommé par les rois carolingiens, qui a pour vassal un duc de Gascogne. Le duc de Gascogne est alors Loup II, un fils d’Eudes. Mais les chefs Gascons et Aquitains se rebellent contre les Francs.

Charlemagne mit une dizaine d'année à soumettre les Gascons. Il fait alors disparaitre la Gascogne et l'intègre en 778 dans un royaume d'Aquitaine, une fois encore la grande Aquitaine de l'empereur Auguste, mais cette fois avec Toulouse pour capitale, pour la transmettre à son fils Louis le Débonnaire, dit aussi Louis le Pieux. Il divise l’ancien duché d’Aquitaine en 14 comtés à la tête desquels il place des comtes bénéficiaires. Il divise également probablement le duché de Gascogne en comtés, mais il n'existe pas d'informations précises sur cette partie de l'empire. Le royaume d’Aquitaine est désormais une marche du royaume carolingien et la Gascogne plus ou moins vassale d'un roi d’Aquitaine.

Mais les Gascons se révoltent à nouveau dès 790 contre l'autorité franque. En 801 les Gascons contestent la nomination d’un seigneur Franc nommé Lieutard sur le comté de Fezensac. Dès la mort de Charlemagne, les guerres entre Gascons et Francs reprennent. Les armées franques n’ont jamais occupé la Gascogne. Elles menaient des campagnes brèves et se retiraient ensuite au nord de la Loire. Par ailleurs les quelques ducs ou comtes d’origine franque mis en place en Aquitaine ou en Gascogne "trahissaient" rapidement leur origine, faute de soutien et faisait souche localement.

Malgré la nomination de Francs à la tête des comtés, malgré la christianisation, les comtes de Gascogne sont en soulèvement larvé ou ouvert contre les Francs jusqu’en 836. Les années suivantes sont une succession de guerres "internes" entre duc et comtes, car désormais ces fonctions tendent à devenir héréditaires, d’autant qu’après la mort de Charlemagne, les rois carolingiens ne s’occupent plus beaucoup de la Gascogne. Le titre de roi d’Aquitaine perdura jusqu’en 843 où il disparait à l’occasion du traité de Verdun. Et le sud de la Garonne est à nouveau autonome de fait. Par ailleurs les Vikings attaquent Bordeaux dès 840, puis Bayonne dans la décennie suivante.

Les rois carolingiens sont trop occupés à défendre l’Ile de France contre les Vikings pour s’occuper de défendre la Gascogne. En pays d’oc l’autorité royale disparait. Les comtes prennent leur indépendance. Gascogne et Aquitaine ne sont que formellement provinces du royaume Franc. Les premiers capétiens ne se souviendront de l’Aquitaine et de la Gascogne que lorsque ces deux provinces seront sur le point de leur échapper au profit du roi d’Angleterre.

Du point de vue institutionnel, les premiers carolingiens ont tenté de pallier quelques-uns des défauts de "l’administration" mérovingienne. La fonction des comtes n’a pas évolué. Ce furent toujours des aristocrates, mais on exigea d’eux un serment de vassalité et plus seulement de fidélité. On plaça des vicaires, ou viguiers auprès des comtes, qui progressivement se virent attribuer les mêmes pouvoirs dans des subdivisions des comtés, les vicairies ou vigueries.

La vassalité devait agir comme une courroie de transmission reliant le roi au dernier de ses sujets. Chaque vassal depuis les vassaux directs du roi jusqu’au dernier, était tenu de s’assurer de la fidélité au roi de ses propres vassaux. Par son engagement le vassal devait le dévouement à son suzerain qui, en contrepartie, devait le protéger. Au titre des services rendus et à rendre à son suzerain, en particulier pour la guerre, le suzerain concédait au vassal un bénéfice pour la durée de son engagement. Le bénéfice prit rapidement le nom de fief. A l’origine il n’était pas héréditaire, mais dès Louis le Pieux le bénéfice ne pouvait plus être ôté aux comtes sans raison légitime.

En Gascogne, comme ailleurs dans l’empire carolingien, les fonctions de comtes et de leurs subordonnés des vigueries, ou vicairies, devinrent assez rapidement héréditaires. Ce sont les débuts de la féodalité. Nombre de vigueries vont devenir des seigneuries. Les anciens aristocrates ruraux se mettent eux aussi sous la protection des comtes ou des viguiers. La vassalisation avec le rituel de l'hommage se répand rapidement dans les comtés gascons.

C’est Charles Martel qui est à l’origine de la chevalerie. Jusque-là l’armée franque était une armée d’hommes libres levés dans les comtés en temps de guerre. Ils formaient une armée de fantassins difficile à réunir, lente, mal formée. Après la bataille de Potiers, il résolut de créer une cavalerie. Pour donner les moyens aux futurs chevaliers d’entretenir un, ou mieux, deux chevaux de guerre, d’acquérir le couteux équipement du cavalier, de consacrer suffisamment de temps à l’apprentissage du combat à cheval, les grands propriétaires terriens reçurent des gratifications et furent invités à distribuer des "bénéfices" à leurs vassaux pour les armer. Le rituel d’adoubement du chevalier et ses codes de conduite viendront plus tard.

Au cours des années 500 à 900 la possession et la configuration des villas gallo-romaines évolue vers ce qu’elles deviendront au haut Moyen-âge. Le patricien gallo-romain du temps des Wisigoths devient le seigneur féodal du lieu et lui donne son nom. Les grands propriétaires déplacent leur habitat vers les hauteurs et commencent à les fortifier. Les somptueuses villas d'origine gallo-romaines sont petit à petit abandonnées dans l'insécurité générale qui règne, mais pas les hameaux dispersés des colons, constitués autour de leurs annexes agricoles. Ces hameaux deviendront villages. Les derniers domaines antiques seront abandonnés autour de l'an mille.

La christianisation progresse très lentement dans les campagnes où les ruraux ont conservé de nombreuses pratiques et croyances ancestrales, superstitions, divinations, et sortilèges. Selon Benoit Cursente, l’Astarac rural aurait été principalement évangélisé par des moines bénédictins dépendant des abbayes nouvellement établies comme Saint Sever de Rustan ou Simorre. Les premiers prêtres étaient nommés par les seigneurs féodaux, cadets de leurs familles, ou cadets de notables parmi leurs colons.

Alors que les gallo-romains enterraient leurs morts à l'écart de leurs habitations, par groupements familiaux, on commence au 7ème siècle à enterrer les chrétiens à proximité des églises, et peu à peu, au fur et à mesure de la christianisation, les cimetières se localisent autour des églises.

La pile gallo-romaine de Biran (photo ci-contre) dominait probablement l'enclos funéraire d'une famille aristocratique.

La christianisation des campagnes et l'organisation en paroisses est achevée à la fin du 8ème siècle. Le réseau paroissial de l'Astarac acquiert sa forme définitive vers le 10ème siècle. La dime fut dans les premiers temps volontaires, mais rapidement rendue obligatoire par un décret des rois carolingiens. Elle était d'abord prélevée par les seigneurs laïques. Le diocèse d’Eauze, puis celui d’Auch, mirent plus d'un siècle à en reprendre la perception.

Les premiers ducs et comtes en Gascogne

La chronologie des premiers ducs de Gascogne reste pour une grande part, incertaine et controversée. Aucun nom antérieur aux années 670 n’a subsisté.

Le premier duc d’Aquitaine, entre approximativement 671 et 676, serait un Loup 1er, probablement Aquitain ou Gascon du fait de son nom. Eudes dont on a parlé plus haut pourrait être un de ses fils. Le siècle qui suit reste confus, avec plusieurs ducs aux noms d’origine franque. A partir de 770 la succession des ducs de Gascogne se clarifie, même s’il reste des doutes. Leurs règnes sont brefs, rarement plus d’une dizaine d’année.

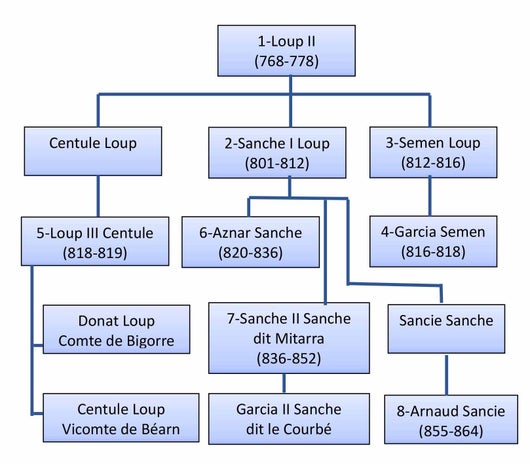

Le premier d’entre eux serait Loup II, donné comme petit-fils d’Eudes.

Selon la version qui semble la plus probable, le duc Loup II, mort en 778, aurait eu trois fils Sanche-Loup, Centule-Loup, et Semen Loup. En tant que duc de Gascogne, Sanche-Loup reconnait la suzeraineté du roi carolingien. Son frère Semen Loup fait de même plus tard.

Un fils de Centule-Loup, Loup III Centule, aurait donné le comté de Bigorre à son fils ainé Donat-Loup et la vicomté de Béarn à son cadet Centule-Loup. Par la suite le vicomte de Béarn aurait été un temps vassal du roi d'Aragon. Mais les filiations de Donat Loup et de Centule Loup sont douteuses.

Sanche-Loup serait le père de Sanche-Sanche dit Mitarra, premier duc de Gascogne incontesté. Un siècle plus tard, en 920, Garcia-Sanche II (vers 860-926), dit le Courbé, duc de Gascogne, fils de Sanche-Sanche, partage son duché entre ses trois fils. L’ainé reçoit le Marsan, le Gabardan et le Bazadais, le second, Bernard dit le Louche reçoit le Fezensac qui à l'époque comprend l'Armagnac, et le troisième Arnaud-Garcia dit le Nonnat, reçoit l’Astarac.

Donat Loup, comte de Bigorre, Centule Loup vicomte de Béarn, Bernard, comte de l’armagnac-Fezensac et Arnaud Garcia comte d’Astarac apparaissent comme les premiers comtes ou vicomtes héréditaires. Il est probable que Bigorre, Béarn, Armagnac-Fezensac et Astarac préexistaient, au pouvoir de personnages simplement bénéficiaires.

Certains pensent que le comté carolingien qui avait Auch pour chef-lieu comprenait à l’origine Astarac, Fezensac et Armagnac, trois pagi de la civitas gallo-romaine d’Augusta Auscorum. Il aurait été démembré par Garcia-Sanche. Au cours de la génération suivante se constituent le comté d’Agen et les vicomtés de Lomagne, d’Oloron, et d’Albret.

On note qu’aux 8èmes et 9èmes siècles les aristocrates gascons ont des patronymes à la mode ibérique, c’est-à-dire que l’on nomme les personnes avec leur nom suivi du nom de leur père. Ainsi par exemple Loup (pour Lupo) et Sanche (pour Sancho), Sanche-Loup se nomme Sanche, fils de Loup. A partir du 10ème siècle, peut-être à la suite du brassage de population au cours des croisades, les noms commencèrent à se franciser, comme Bernard (pour Bern-Hart, ours fort en franc). Il est clair qu’on ne sait rien des patronymes du populaire dont il n’existe aucune trace.

Les comtes et leurs vassaux ont pour certains participé aux croisades en Terre Sainte, mais la plupart ont contribué aux croisades contre les "Maures" sur l’autre versant des Pyrénées, à l’appui des rois d’Aragon ou de Navarre. Au fil des générations et des mariages, les comtes et vicomtes deviendront tous de proches parents des rois de Navarre et d’Aragon s'ils ne l'étaient pas déjà, mais on chercherait en vain un lien matrimonial avec la noblesse franque.